Herzlich willkommen im Internetauftritt

der Kirchenmusik zwischen Rhein und Ennert !

© privat

Musik für jeden Geschmack

Unser Seelsorgebereich bietet für alle, die gerne singen, zahlreiche Chorangebote mit unterschiedlicher Ausrichtung. Die Ensembles pflegen unter der Leitung von Seelsorgebereichsmusiker Christian Jacob vor allem die musikalische Gestaltung der Gottesdienste und bereichern darüber hinaus das Gemeindeleben mit geistlichen Konzerten, Singspielen und Musicals.

In der Regel findet einmal im Jahr ein großes Chor- und Orchesterkonzert mit (fast) allen Chören statt. Und das gemeinsame Miteinander in den Chören kommt auch nicht zu kurz: Chorreisen, Grillfeste, Probenwochenenden gehören zum festen Bestandteil.

Unsere Ensembles freuen sich immer über neue Mitglieder (aktiv wie auch fördernd); vielleicht ist ja auch etwas für Ihren Geschmack dabei.

![]()

Das Instrument des Jahres 2025 – die Stimme!

Birgit Röttgen

Die Stimme ist das älteste Instrument der Welt und: jede und jeder hat es!

In einem spannenden Zusammenspiel von Muskeln, Stimmlippen und Knorpel im Kehlkopf entsteht die für jeden Menschen einzigartige Stimme. Sie kann tönen, flüstern, sprechen, singen und noch so viel mehr. Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein kürt seit 2008 jedes Jahr ein Instrument des Jahres – dieses Jahr also die menschliche Stimme.

Die Stimme eines Menschen vermittelt weit mehr als nur Worte. Alter, Geschlecht, Herkunft (Muttersprache), all das lässt sich häufig schon nach wenigen Sätzen heraushören. Auch Emotionen und das Selbstbewusstsein schwingen mit. Schon Kinder (und auch einige Tiere) erkennen, ob jemand wütend, gelassen oder voller Freude, … spricht.

Umso mehr können Emotionen in die singende Stimme gelegt und musikalisch verstärkt werden.

Was sagt die Bibel zu „Stimme“?

Gottes Stimme ist wirkmächtig: sie ruft die Welt ins Sein. Der Hymnus, mit dem die Bibel beginnt, singt in sieben Strophen davon, wie Gott „sprach“ und „es wurde“. Auch an vielen weiteren Stellen ist von Gottes Stimme die Rede. Auch wünscht sich Gott, bei den Menschen Gehör zu finden.

Und Menschen bitten ihrerseits: z.B. „Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir: Mein Gott, höre doch meine Stimme!“ (Ps 130)

Auch vom Singen ist in der Bibel die Rede. Die Prophetin Mirjam erhebt ihre Stimme, um Gott zu loben für die Rettung am Schilfmeer bei der Flucht aus Ägypten. Sie „nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor: Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben! Ross und Reiter warf er ins Schilfmeer.“ (Ex 15,20-21)

Wie die Kirche singen lernte

Singen ist schon seit den ersten Jahrhunderten einer der Wesenskerne christlicher Gottesdienstpraxis. Die Liturgiekonstitution (SC) des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1963 fasst zusammen: „Ihre vornehmste Form nimmt die liturgische Handlung an, wenn der Gottesdienst feierlich mit Gesang gehalten wird.“

In den ersten drei Jahrhunderten war Gesang noch kein wesentlicher Bestandteil der liturgischen Zusammenkünfte. Das änderte sich, als unter Kaiser Konstantin das Christentum mehr Einfluss im Römischen Reich gewonnen hatte. Erste Hymnen für die nun ritualisierte liturgische Feier entstanden. Die Hymnendichtung brachte eine neue Qualität in den christlichen Gottesdienst, die zuvor streng gemieden worden war: Affekt und Emotion. Die ganze Kirchengeschichte hindurch wurde von Seite des Klerus daher immer wieder der Verdacht formuliert, allzu kunstvolle Musik lenke vom Wesentlichen der Liturgie ab, über die musikalische Schönheit der Hymnen schleiche sich häretisches Gedankengut in die liturgischen Feiern ein.

Die Lösung bestand dann in einer Praxis, die im vierten Jahrhundert von mönchisch lebenden Christen aus dem Osten in den lateinischen Westen kam: das Psalmensingen. Die Psalmodie entwickelte sich zunächst aus den vorgetragenen Lesungen, wurde aber mehr und mehr zu einer kontemplativen Gebetspraxis. Es kam also von nun an auf die richtige Kombination von innerer Haltung und musikalischer Äußerung an.

Aber was sollte überhaupt gesungen werden? Im achten Jahrhundert (Karl der Große) gab es den Willen, die Vielfalt der liturgischen Formen zu vereinheitlichen, um so das große Herrschaftsgebiet zu stabilisieren.

Dadurch wurde es notwendig, Referenzexemplare der Gesänge zu erstellen und damit erstmals im lateinischen Westen Musik aufzuschreiben. Mit der Neumennotation entwickelte man in den Klöstern ein aus den Akzentzeichen der griechischen Grammatik abgeleitetes Schriftsystem für Töne.

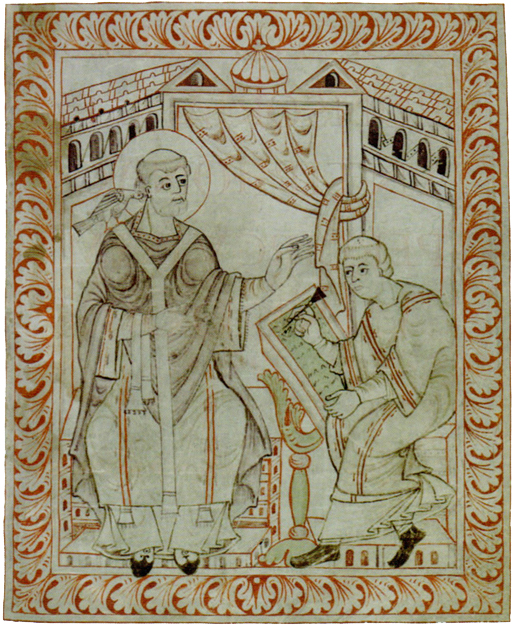

Ebenso wirkmächtig wie die Einführung der Notation war die Legendenbildung rund um die neu entstandenen Gesänge. Eine Illustration aus dem Anfang der Handschrift aus dem Kloster St. Gallen zeigt, wie Papst Gregor die Melodien direkt vom Heiligen Geist (in Gestalt einer Taube auf seiner Schulter) ins Ohr gezwitschert werden.

Der „gregorianische Choral“ wurde seither als vermittelte Offenbarung Gottes verstanden. In der Nutzung der Neumenschrift war es wichtig, dass die richtigen Tonfolgen des Chorals zum jeweiligen Fest erklangen.

Erst mit dem Humanismus der Renaissance und den Forderungen der deutschsprachigen Reformatoren wurde der Text (sowie der intellektuelle Mitvollzug während der Liturgie) über die korrekt ausgeführte Tonfolge gestellt.

War Gesang im christlichen Gottesdienst schon seit früher Zeit vorhanden, haben sich seine Aufgabe, Wirkung und Wahrnehmung stetig gewandelt. Immer wieder ist „die Kirche“ der Aufforderung des Psalmisten gefolgt, „dem Herrn ein neues Lied zu singen“ (vgl. Ps 98,1). Gesang ist auch deshalb für den christlichen Gottesdienst so zentral, weil der Glaube selbst kein Zustand, sondern ein Tun, ein Handeln ist. Wer singt, übersetzt „den Glauben“ in eine Praxis, die emotional und affektiv mitvollzogen werden kann.

Wir „erheben unsere Stimmen“ im Seelsorgebereich „Bonn – Zwischen Rhein und Ennert“ mit den musikalischen Gruppen Schola (gregorianischer Gesang), der Gruppe Miteinander sowie den Kinder- und Jugendchören (Neues Geistliches Liedgut) und dem Marianischen Chor an St. Gallus sowie der Chorgemeinschaft St. Cäcilia & Heilig Kreuz, die aus allen musikalischen Genres singen.

(Quellen: Beilage „Kirchenmusik“ von „Christ in der Gegenwart“ 36, Sept. 2025, Junia September/Oktober 2025, Mitgliedermagazin der KFD)